てんぷくじおくのいんぶつぞうぐん

天福寺奥院仏像群

宇佐市大字高森字京塚 大分県立歴史博物館

てんぷくじおくのいんぶつぞうぐん

天福寺奥院仏像群

宇佐市大字高森字京塚 大分県立歴史博物館

岩窟【がんくつ】のお堂にまつられている仏像群です。本尊の不動明王を中心に、たくさんの木の仏像(木彫仏【もくちょうぶつ】)がまつられています。塑造三尊仏像残欠【そぞうさんぞんぶつぞうざんけつ】(国指定重要文化財)も、同じお堂にまつられていました。

-

螺髪【らほつ】

螺髪(らほつ)

髪の毛がとても長いことが、さとりをひらいた「如来」のからだの特徴のひとつです。長い髪の毛は、丸まってパンチパーマのようになっています、これを螺髪といいます。

-

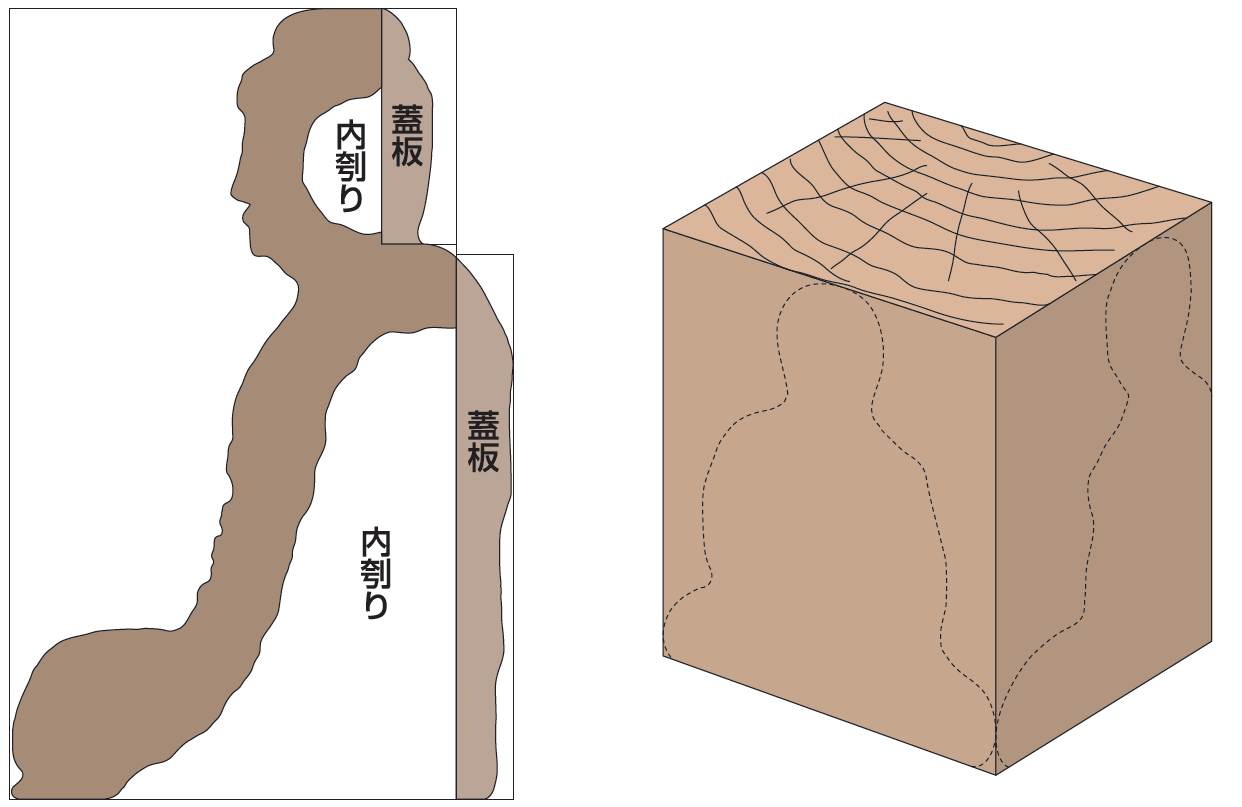

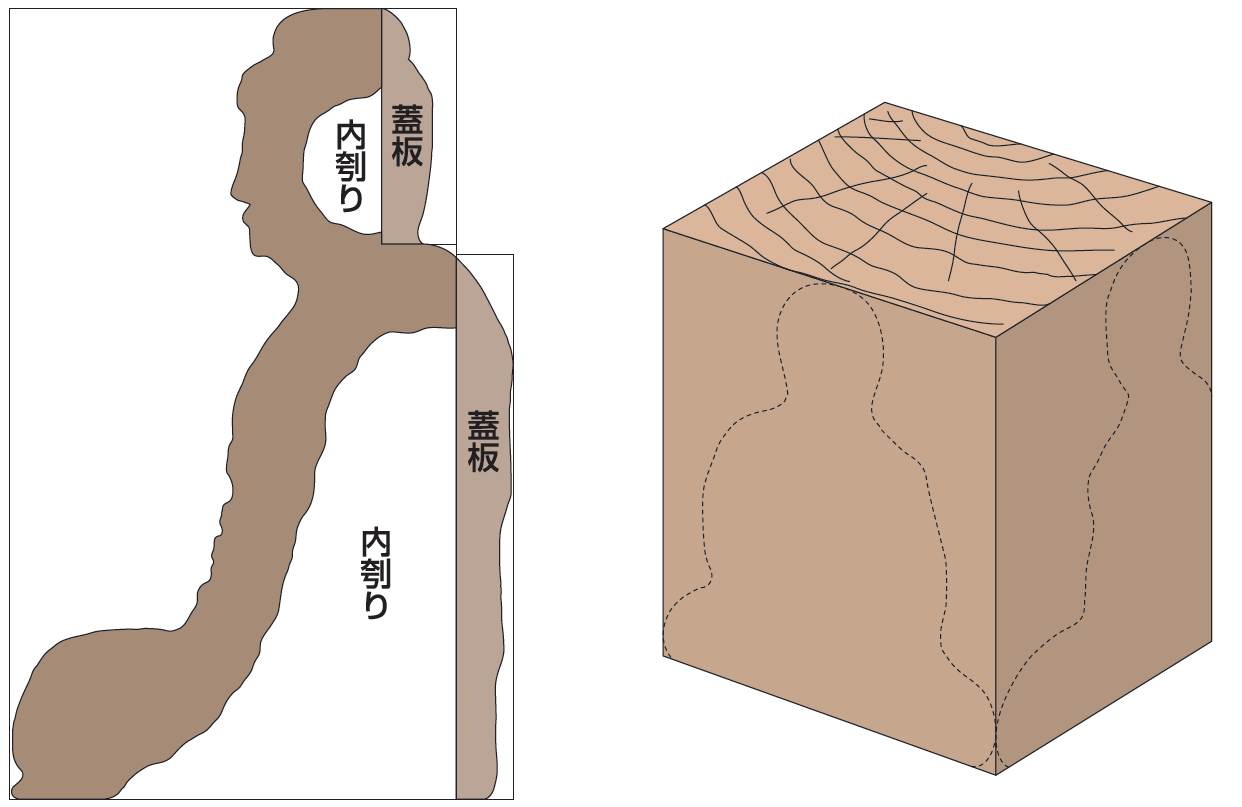

内刳り【うちぐり】

内刳り(うちぐり)

仏像を制作する時、乾燥によるヒビ割れ防止や軽量化等のため、像の内側にあたる部分を削り出すこと。

-

一木造【いちぼくづくり】

一木造(いちぼくづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、頭と体が一本の木から刻まれたものです。

もっとくわしく

天福寺奥院は、切り立った崖の岩窟にあります。ここには、たくさんの木彫仏があり、いずれも1本の木でつくられた一木造【いちぼくづくり】の像で、内刳り【うちぐり】はありません。なかには、頭から台座までが1本の木という像もあります。また、木彫仏で螺髪【らほつ】のみが粘土という像もあり、制作年代が奈良時代末までさかのぼる像もあるといわれます。ただし、このようにたくさんの木彫仏がある理由ははっきりとしませんが、近くにあった寺院がなくなり、集められた、あるいはこの岩窟に納めるためにつくられたといった理由が考えられます。

螺髪(らほつ)

髪の毛がとても長いことが、さとりをひらいた「如来」のからだの特徴のひとつです。長い髪の毛は、丸まってパンチパーマのようになっています、これを螺髪といいます。

内刳り(うちぐり)

仏像を制作する時、乾燥によるヒビ割れ防止や軽量化等のため、像の内側にあたる部分を削り出すこと。

一木造(いちぼくづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、頭と体が一本の木から刻まれたものです。

-

指定年月日 昭和50年3月28日 -

記号番号 彫第55号 -

種別 彫刻 -

所有者 地区