もくぞうふどうみょうおうにどうじりゅうぞう

木造不動明王二童子立像

豊後高田市田染真木1796 真木大堂

もくぞうふどうみょうおうにどうじりゅうぞう

木造不動明王二童子立像

豊後高田市田染真木1796 真木大堂

真木大堂は、近くにあったお寺にまつられていた仏像が大集合しています。明王【みょうおう】は、どのような人でも仏教の教えに導こうとする存在です。なかでも、不動明王は怖い表情をしていますが、怒りと慈悲の仏です。

明王(みょうおう)

仏像の4つのグループのひとつ。密教のなかで考えだされたグループです。どのような人でも、仏教の教えに導こうとする者です。そのため、怖い顔をしています。

-

寄木造【よせぎづくり】

寄木造(よせぎづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、全身をいくつもの部材にわけて制作するもの。

-

明王【みょうおう】

明王(みょうおう)

仏像の4つのグループのひとつ。密教のなかで考えだされたグループです。どのような人でも、仏教の教えに導こうとする者です。そのため、怖い顔をしています。

-

光背【こうはい】

光背(こうはい)

仏像の後には、板のようなものがついています。これは、光をあらわしたものです。仏教では、ブッダ(お釈迦さま)がさとりを開いた時、かがやきはじめたといいます。光背は、そのかがやきをあらわしたものです。ただ、明王は、怒りを示す炎をデザインしています。

-

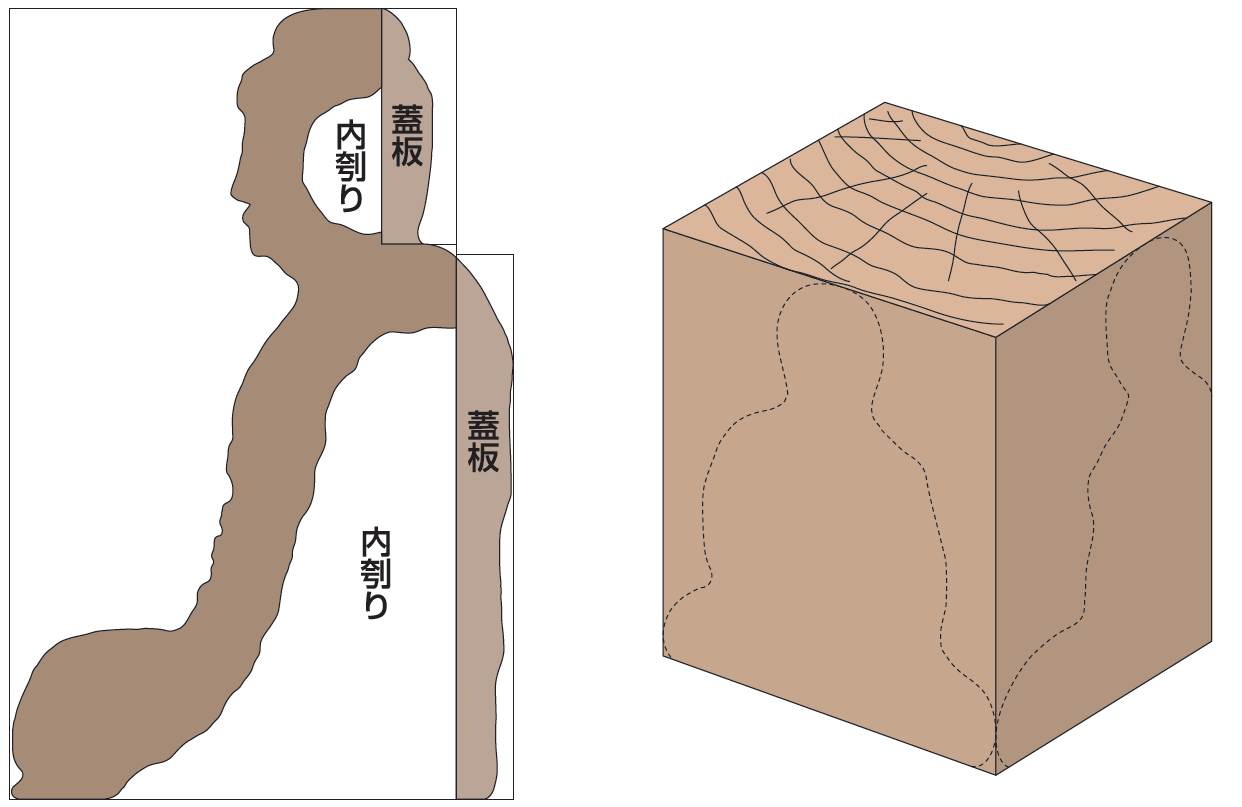

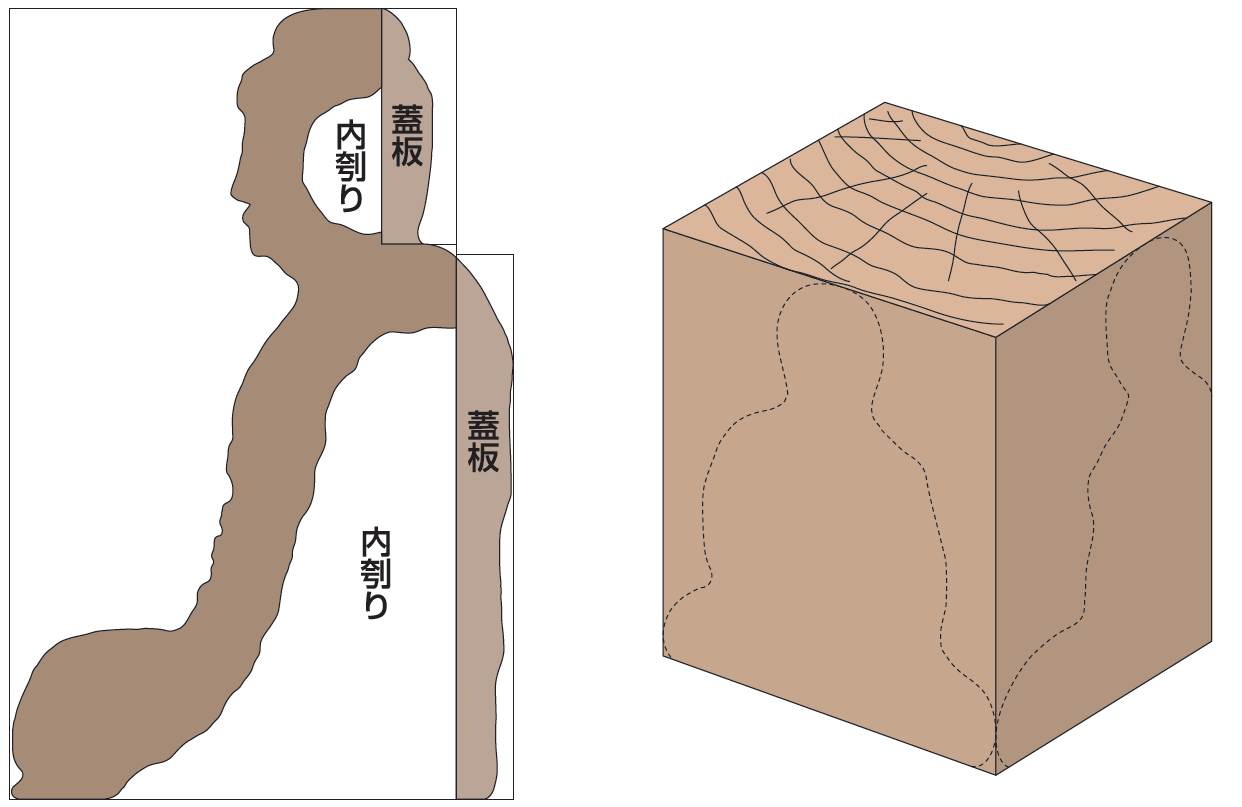

一木造【いちぼくづくり】

一木造(いちぼくづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、頭と体が一本の木から刻まれたものです。

もっとくわしく

不動明王は、右手に剣、左手に羂索【けんさく】という投げ縄のような武器を持っています。明王は、像の後にある光背【こうはい】が、炎の形をしています。また、この不動明王像にしたがう2人の童子は、矜羯羅童子【こんがらどうじ】(向かって右)と制多迦童子【せいたかどうじ】(向かって左)といいます。制多迦童子は、不動明王の怒りの姿、矜羯羅童子は不動明王の慈悲の姿をあらわしたといいます。不動明王は、カヤを用いた一木造【いちぼくづくり】で、像高【ぞうこう】は249.1㎝、二童子は、ヒノキを用いた寄木造【よせぎづくり】で、矜羯羅童子が像高125.8㎝、制多迦童子が像高129.5㎝です。

寄木造(よせぎづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、全身をいくつもの部材にわけて制作するもの。

光背(こうはい)

仏像の後には、板のようなものがついています。これは、光をあらわしたものです。仏教では、ブッダ(お釈迦さま)がさとりを開いた時、かがやきはじめたといいます。光背は、そのかがやきをあらわしたものです。ただ、明王は、怒りを示す炎をデザインしています。

一木造(いちぼくづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、頭と体が一本の木から刻まれたものです。

-

指定年月日 昭和25年8月29日 -

記号番号 彫第2117号 -

種別 彫刻 -

所有者 真木大堂