県指定 有形文化財

もくぞうぼさつぎょうざぞう

木造菩薩形坐像

大分市八幡987 柞原八幡宮

県指定 有形文化財

もくぞうぼさつぎょうざぞう

木造菩薩形坐像

大分市八幡987 柞原八幡宮

柞原八幡宮に伝わった仏像のひとつです。一木造【いちぼくづくり】の像で、全体にいたみがあります。もとの姿がわかりにくいですが、すわった姿の像(坐像)であったとみられます。仏と神がひとつという神仏習合【しんぶつしゅうごう】の様子を伝える像です。

神仏習合(しんぶつしゅうごう)

仏は日本の神が姿を変えた存在とする考え。「習」という漢字には、「かさなる・かさねる」の意味があります。

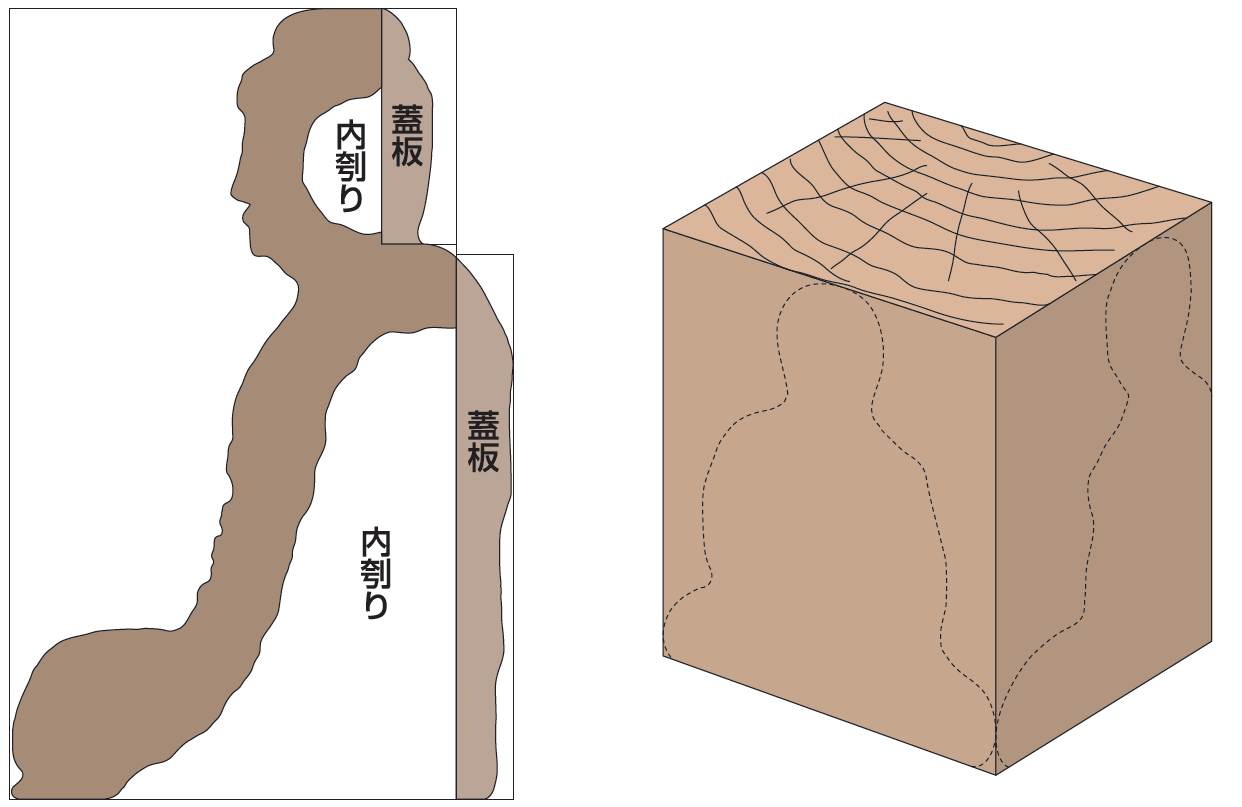

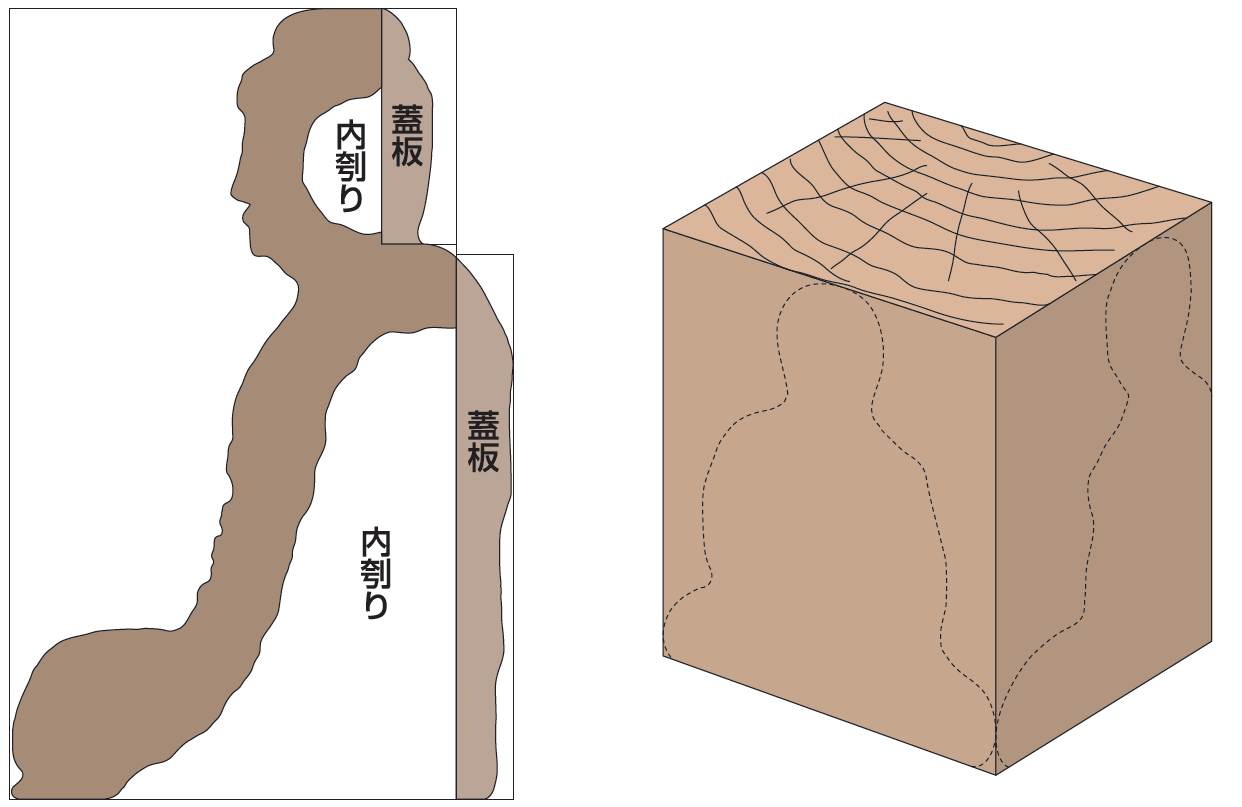

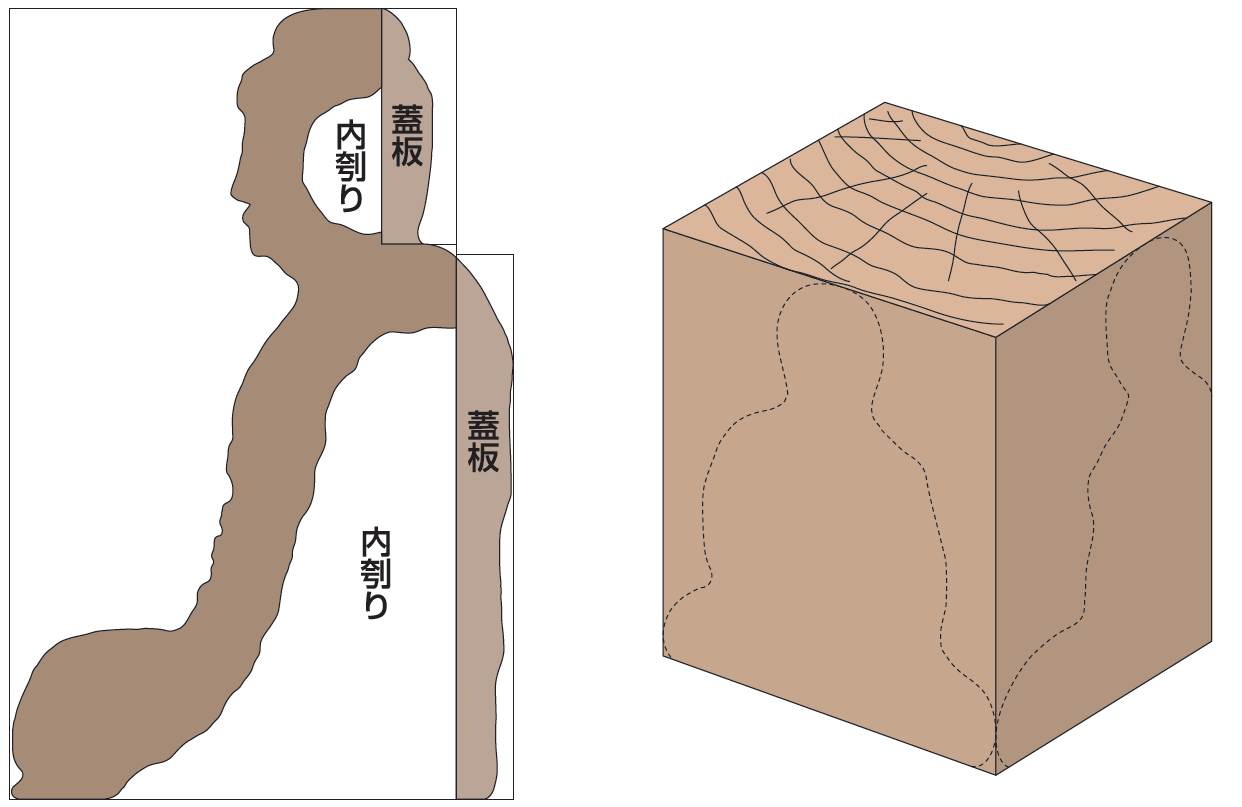

一木造(いちぼくづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、頭と体が一本の木から刻まれたものです。

-

神仏習合【しんぶつしゅうごう】

神仏習合(しんぶつしゅうごう)

仏は日本の神が姿を変えた存在とする考え。「習」という漢字には、「かさなる・かさねる」の意味があります。

-

一木造【いちぼくづくり】

一木造(いちぼくづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、頭と体が一本の木から刻まれたものです。

もっとくわしく

頭に冠【かんむり】をかぶり、髪の毛をまとめている姿から、菩薩像とみられます。両手先などが失われているため、どの菩薩かはっきりとしません。この像は、木の中心部分(木心【もくしん】)を利用しており、ひび割れなどをおこしています。1本の木で仏像をつくる時、こうしたひび割れなどを防ぐようにつくりますが、この像はいたみのリスクを前提につくられたといえます。とにかく、1本の木からつくることを第一とする考えでつくられた像なのでしょう。クスを用いた一木造【いちぼくづくり】の像で、現在の像高【ぞうこう】は、46.6㎝です。

一木造(いちぼくづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、頭と体が一本の木から刻まれたものです。

-

指定年月日 昭和45年3月31日 -

記号番号 彫第41号 -

種別 彫刻 -

所有者 柞原八幡宮