もくぞうやくしにょらいざぞう(でんみろくぶつ)

木造薬師如来坐像(伝弥勒仏)

豊後高田市黒土1475 無動寺

もくぞうやくしにょらいざぞう(でんみろくぶつ)

木造薬師如来坐像(伝弥勒仏)

豊後高田市黒土1475 無動寺

無動寺 【むどうじ】では、弥勒仏【みろくぶつ】と伝えられてきた像です。弥勒菩薩【みろくぼさつ】は、釈迦【しゃか】が亡くなってから56億7千万年後に如来【にょらい】となり、この世界に現れ人々を救うとされました。弥勒菩薩は、如来となることが約束されているので、如来の姿でも表現されました。すると、お寺の言い伝えも、まんざらではないのかもしれません。

如来(にょらい)

仏像は4つのグループにわかれます。如来は、さとりをひらいた者をいいます。さとりをひらいた如来のからだには、32の特徴があるといいます。

釈迦(しゃか)

仏教をはじめた人で、もとの名前はゴータマ・シッダールタといいます。紀元前5世紀ごろのインドに「釈迦族」という貴族の王子で、きびしい修行の末、さとりをひらいて如来になりました。釈迦族出身の如来ですので、「釈迦如来」とよばれるようになりました。

-

螺髪【らほつ】

螺髪(らほつ)

髪の毛がとても長いことが、さとりをひらいた「如来」のからだの特徴のひとつです。長い髪の毛は、丸まってパンチパーマのようになっています、これを螺髪といいます。

-

如来【にょらい】

如来(にょらい)

仏像は4つのグループにわかれます。如来は、さとりをひらいた者をいいます。さとりをひらいた如来のからだには、32の特徴があるといいます。

-

釈迦【しゃか】

釈迦(しゃか)

仏教をはじめた人で、もとの名前はゴータマ・シッダールタといいます。紀元前5世紀ごろのインドに「釈迦族」という貴族の王子で、きびしい修行の末、さとりをひらいて如来になりました。釈迦族出身の如来ですので、「釈迦如来」とよばれるようになりました。

-

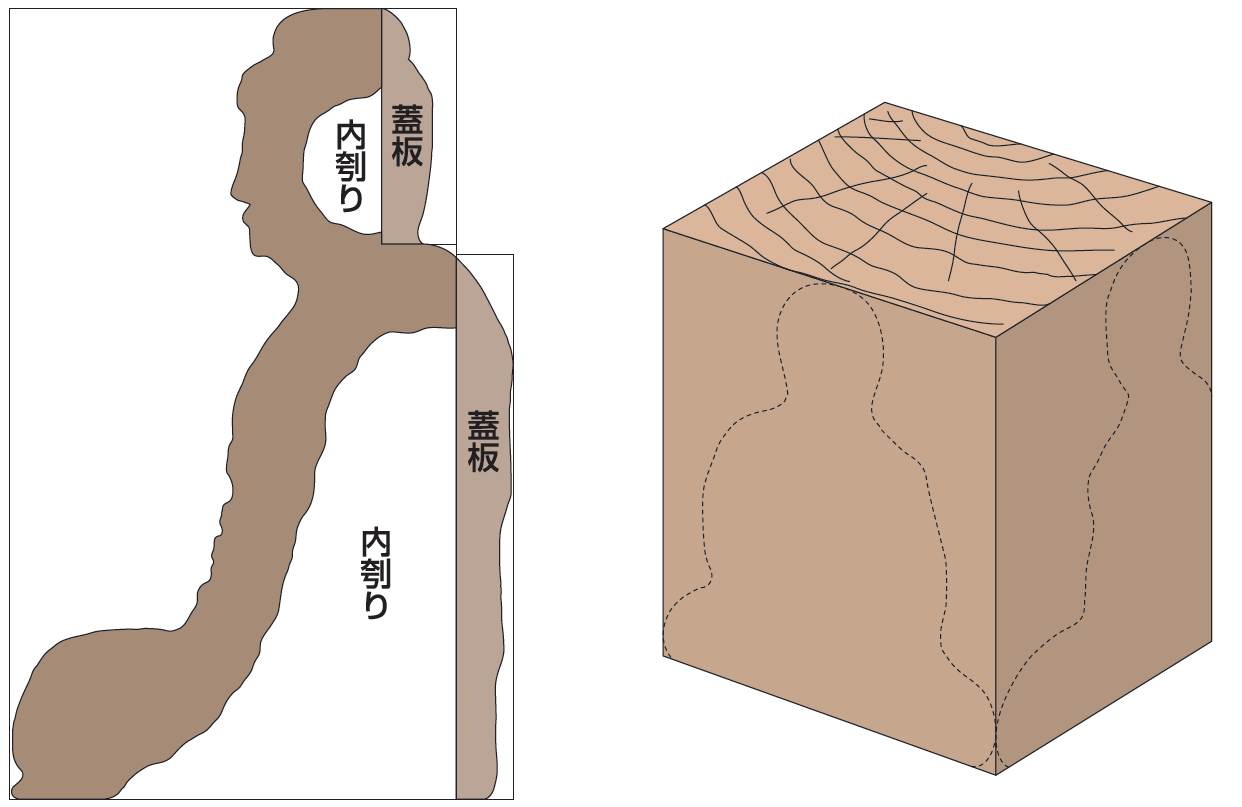

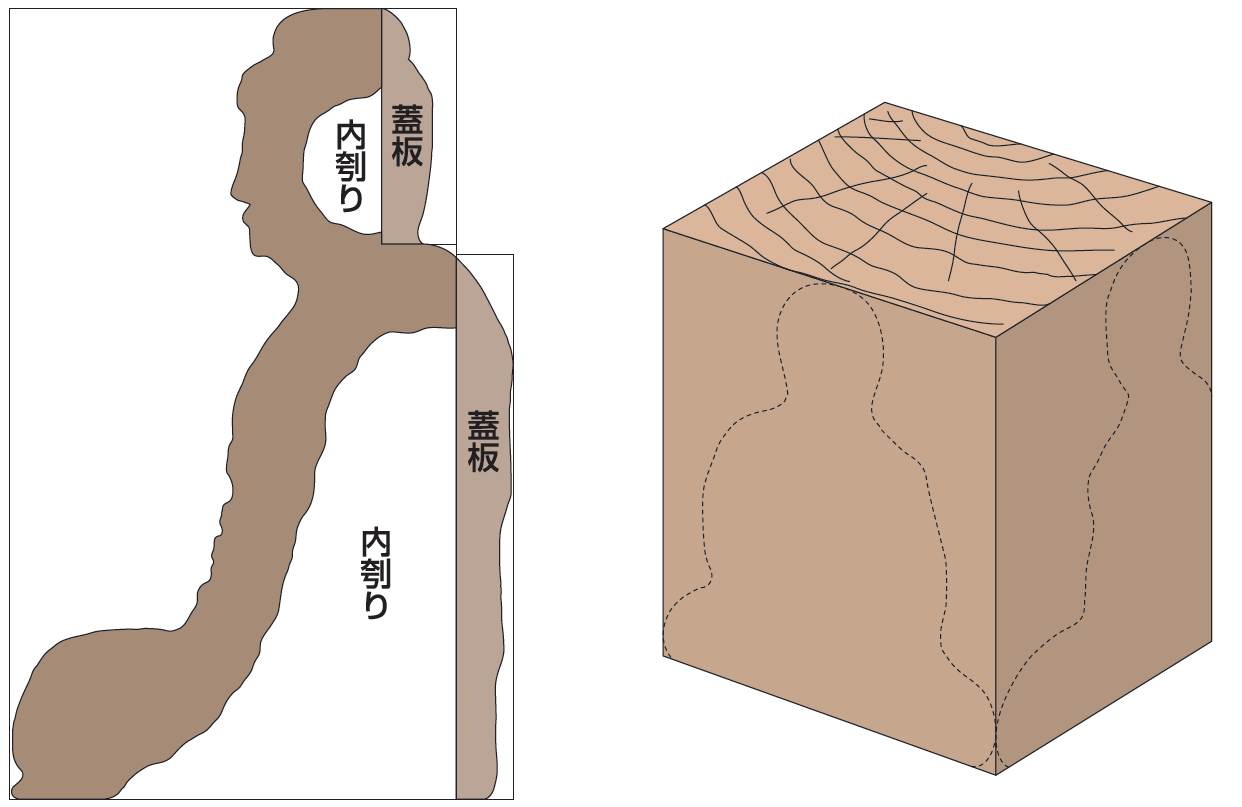

一木造【いちぼくづくり】

一木造(いちぼくづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、頭と体が一本の木から刻まれたものです。

もっとくわしく

薬師如来は、平安時代以後の像は、左手に薬壺【やっこ】をのせています。この像は、薬壺を確認できず、無動寺では弥勒仏【みろくぶつ】と伝えられてきました。弥勒菩薩は、如来の姿で表現されることもありますので、ここではお寺の言い伝えとして「伝弥勒仏」の名前も記しました。像高【ぞうこう】は135.0cm。クスを用いた一木造【いちぼくづくり】で、螺髪【らほつ】は刻まれていません。体の表現も抑揚が少なく、石仏をイメージさせる像です。国東半島でみられる、仏の姿をまずあらわすことを第一とする意識でつくられた像のひとつと考えられます。

螺髪(らほつ)

髪の毛がとても長いことが、さとりをひらいた「如来」のからだの特徴のひとつです。長い髪の毛は、丸まってパンチパーマのようになっています、これを螺髪といいます。

一木造(いちぼくづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、頭と体が一本の木から刻まれたものです。

-

指定年月日 昭和35年3月22日 -

記号番号 彫第15号 -

種別 彫刻 -

所有者 無動寺