県指定 有形文化財

なづかほうとう

名塚宝塔

臼杵市野津町大字八里合

県指定 有形文化財

なづかほうとう

名塚宝塔

臼杵市野津町大字八里合

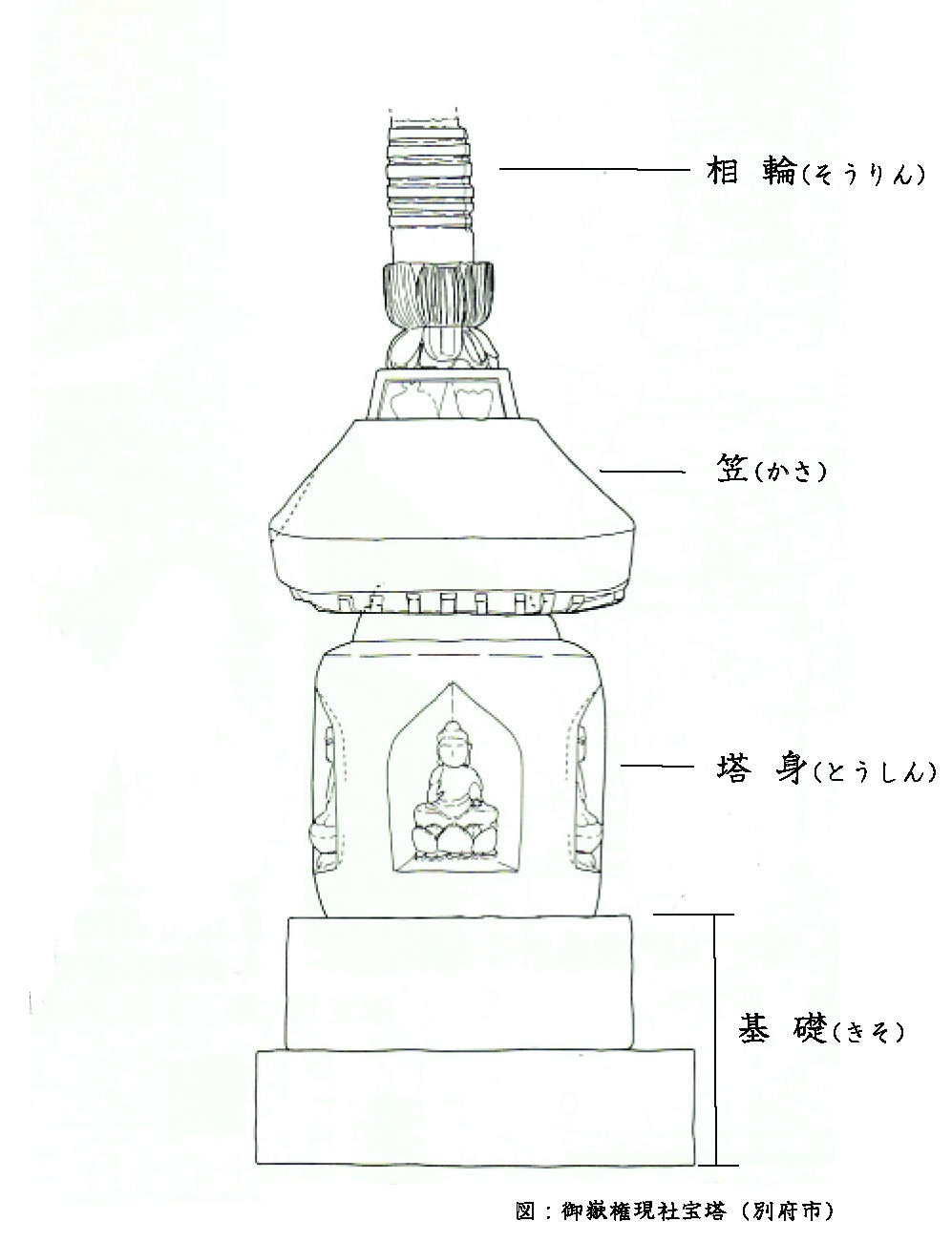

宝塔とは、円柱に屋根をのせたデザインで、屋根の上には仏教の塔のジンボルである相輪【そうりん】がたちます。木や金属、石など、さまざまな素材でつくられました。この宝塔は、正光寺から約2m離れた竹林中にあります。高さは約2mで、宝珠【ほうじゅ】以外は元の部材を残しています。

もっとくわしく

基礎は2段で、2段目の4面は2重の輪郭をとり、蓮【はす】の花びらを大きく彫っています。うち一面に「文安六年 □巳 四月廿六日」「良慶信男 実金信男 道猷信男」という銘文【めいぶん】があります。文安6年(1449)に男性の信者3名が宝塔造りに関わったことが分かります。塔身は低く安定していて、金剛界四仏の種子【しゅじ】を彫ります。

種子(しゅじ)

仏を梵字1文字で表現したものです。

銘文(めいぶん)

石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

-

指定年月日 昭和50年3月28日 -

記号番号 建第106号 -

種別 建造物 -

所有者 地区