県指定 有形文化財

おんだけごんげんしゃほうとう

御嶽権現社宝塔

別府市東山1 御嶽権現社

県指定 有形文化財

おんだけごんげんしゃほうとう

御嶽権現社宝塔

別府市東山1 御嶽権現社

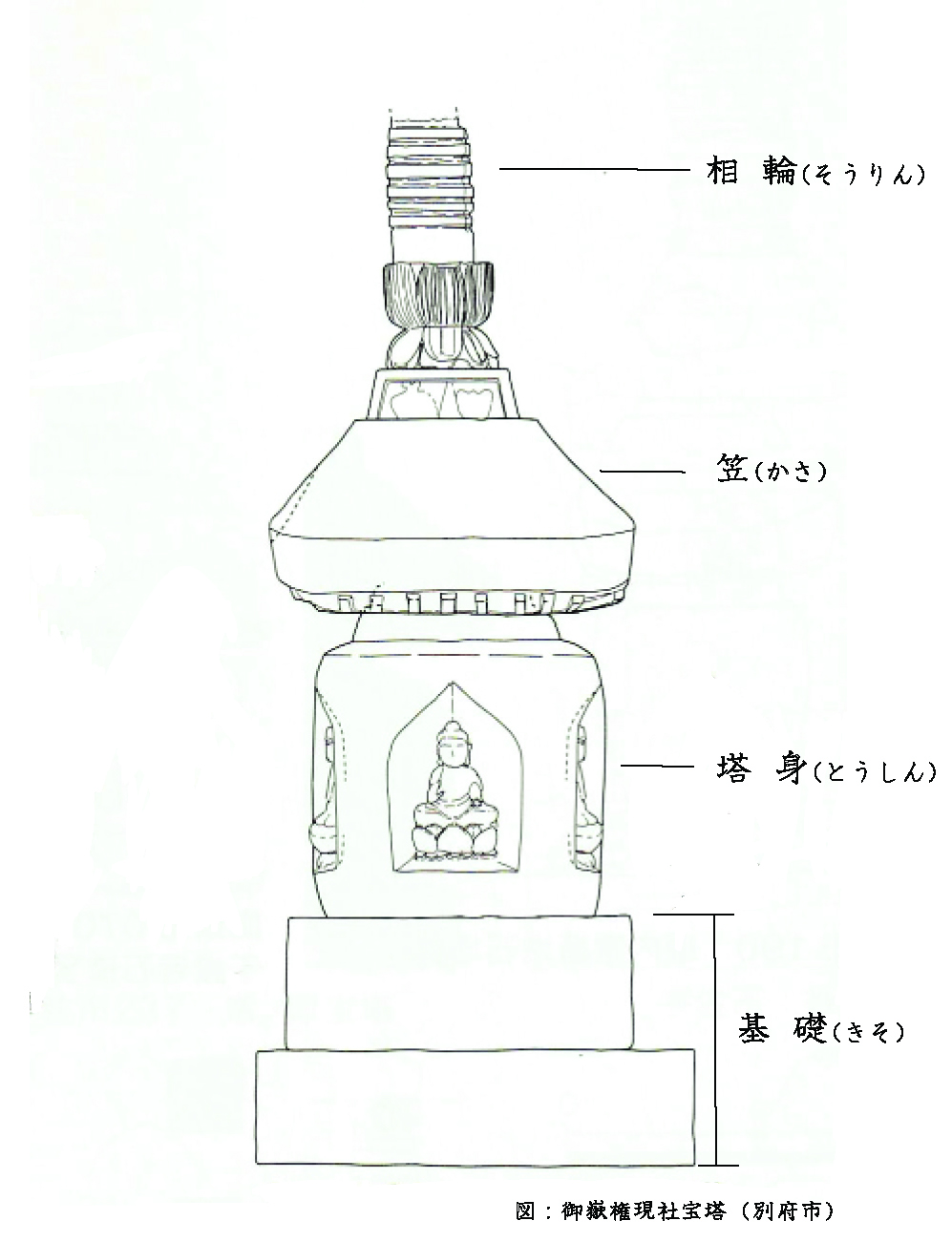

宝塔とは、円柱に屋根をのせたデザインで、屋根の上には仏教の塔のジンボルである相輪(そうりん)がたちます。木や金属、石など、さまざまな素材でつくられました。この塔は、凝灰岩【ぎょうがいがん】でつくられ、屋根や蓮華【れんげ】の表現が細かく、装飾性が豊かな塔です。

-

銘文【めいぶん】

銘文(めいぶん)

石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

もっとくわしく

石材は凝灰岩が使われており、高さは1.8mです。塔身の四方に阿弥陀・釈迦・薬師・観音の四仏をレリーフ状に彫っています。笠は照屋根【てりやね】、軒裏には捶【たるき】が表現され、相輪【そうりん】下の蓮華の部分には葉脈を表現するなど、装飾性の高さがうかがえます。このようなデザインの石塔は、古い時代の国東塔の蓮弁に数例あります。塔身に銘文【めいぶん】があり、元亨2年(1322)につくられたことがわかります。

銘文(めいぶん)

石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

-

指定年月日 昭和50年3月28日 -

記号番号 建第105号 -

種別 建造物 -

所有者 御嶽権現社