もくぞうしょうかんのんりゅうぞう

木造聖観音立像

豊後高田市小田原

もくぞうしょうかんのんりゅうぞう

木造聖観音立像

豊後高田市小田原

堂々として、やわらかな姿をしています。両手が失われ、焼けた跡もあります。かつて、近くにあった西叡山【さいえいざん】からとんできたと伝えられる観音像です。国東半島の仏像でも、古い時期の作です。

-

六郷山【ろくごうさん】

六郷山(ろくごうさん)

国東半島に分布する天台宗のお寺のグループ名です。六郷山の「六郷」は、古代の国東半島に6つの「郷」(行政単位)がおかれたことに由来し、国東半島全体という意味があります。

-

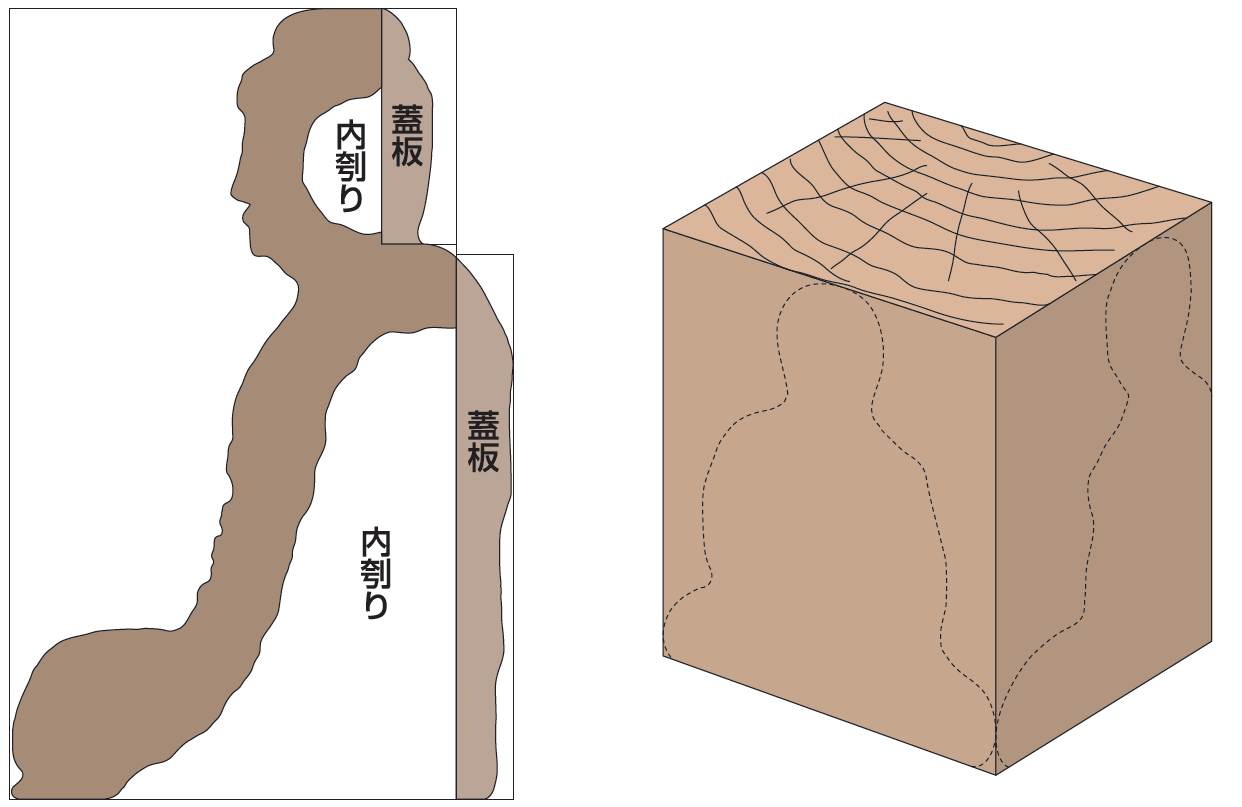

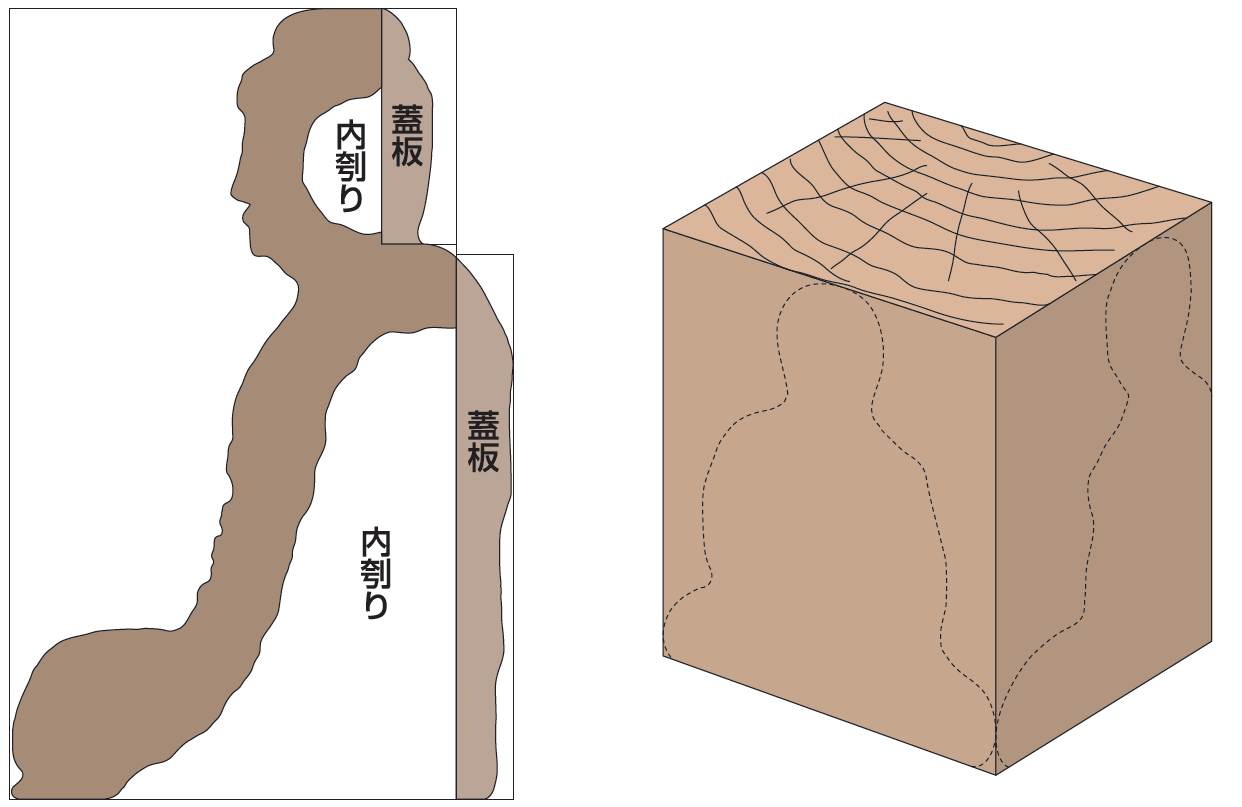

内刳り【うちぐり】

内刳り(うちぐり)

仏像を制作する時、乾燥によるヒビ割れ防止や軽量化等のため、像の内側にあたる部分を削り出すこと。

-

一木造【いちぼくづくり】

一木造(いちぼくづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、頭と体が一本の木から刻まれたものです。

もっとくわしく

何ともいいがたい気品のある像です。両手と足先が失われ、焼けた跡もあります。西叡山からとんできたという言い伝えがありますが、地域では昔から大切にされてきた仏像なのでしょう。像高【ぞうこう】は193.0㎝あり、大きな仏像です。カヤを用いた一木造【いちぼくづくり】で、内刳り【うちぐり】はありません。頭の上に髪の毛を大きな団子のように結い、全体にメリハリがあり、下半身は腰を横にはってボリュームがあるデザインは、平安時代でも早い時期の特徴です。六郷山【ろくごうさん】という寺院グループができる以前の、国東半島のいのりを伝える仏像です。

六郷山(ろくごうさん)

国東半島に分布する天台宗のお寺のグループ名です。六郷山の「六郷」は、古代の国東半島に6つの「郷」(行政単位)がおかれたことに由来し、国東半島全体という意味があります。

内刳り(うちぐり)

仏像を制作する時、乾燥によるヒビ割れ防止や軽量化等のため、像の内側にあたる部分を削り出すこと。

一木造(いちぼくづくり)

仏像を木でつくる時の制作技法で、頭と体が一本の木から刻まれたものです。

-

指定年月日 昭和44年3月22日 -

記号番号 彫第20号 -

種別 彫刻 -

所有者 地区