こんしきんでいぞういつあごんきょう

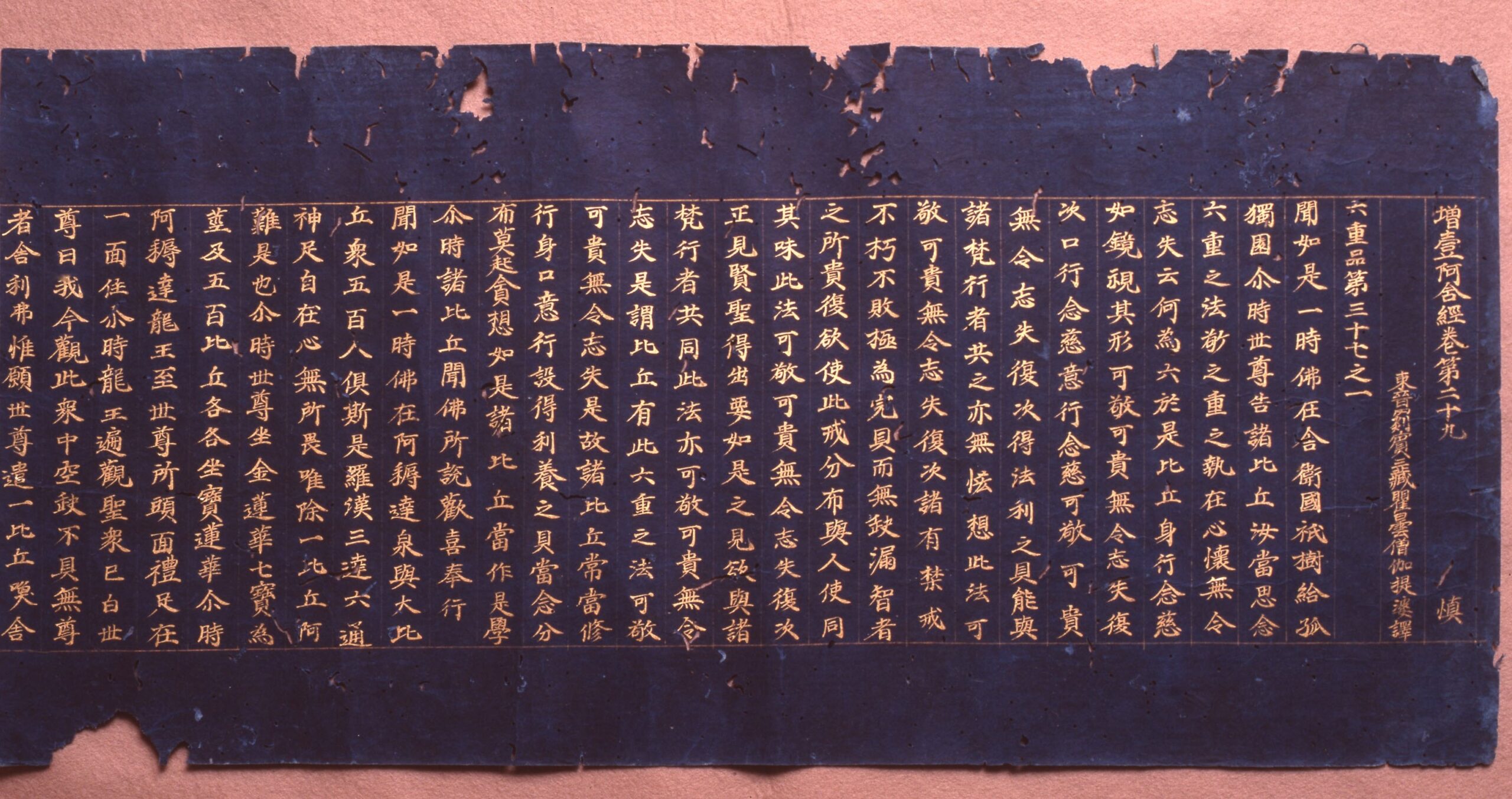

紺紙金泥増壱阿含経

大分市八幡987 柞原八幡宮

こんしきんでいぞういつあごんきょう

紺紙金泥増壱阿含経

大分市八幡987 柞原八幡宮

紺色の紙に金泥で書かれた文字の、きれいなお経です。かつては、神と仏が一体と考えられていました。神仏習合【しんぶつしゅうごう】です。そのため、お宮にお経が伝わっています。お経の終わりに、文和4年(1355)に柞原八幡宮に納められたと記されています。

神仏習合(しんぶつしゅうごう)

仏は日本の神が姿を変えた存在とする考え。「習」という漢字には、「かさなる・かさねる」の意味があります。

-

神仏習合【しんぶつしゅうごう】

神仏習合(しんぶつしゅうごう)

仏は日本の神が姿を変えた存在とする考え。「習」という漢字には、「かさなる・かさねる」の意味があります。

-

釈迦【しゃか】

釈迦(しゃか)

仏教をはじめた人で、もとの名前はゴータマ・シッダールタといいます。紀元前5世紀ごろのインドに「釈迦族」という貴族の王子で、きびしい修行の末、さとりをひらいて如来になりました。釈迦族出身の如来ですので、「釈迦如来」とよばれるようになりました。

もっとくわしく

お経は、釈迦【しゃか】の教えを弟子たちがまとめたものです。このうち、増壱阿含経【ぞういちあごんきょう】は、釈迦が亡くなった後、早い時期にまとめられたものです。全部で473のお経がひとつにまとめられたものです。紺色の紙に、金泥【きんでい】(金をニカワでとかしたもの)でお経の文字を書いています。一枚の紙の大きさは、縦34.0㎝、横64.2㎝です。

釈迦(しゃか)

仏教をはじめた人で、もとの名前はゴータマ・シッダールタといいます。紀元前5世紀ごろのインドに「釈迦族」という貴族の王子で、きびしい修行の末、さとりをひらいて如来になりました。釈迦族出身の如来ですので、「釈迦如来」とよばれるようになりました。

-

指定年月日 昭和45年3月31日 -

記号番号 書第19号 -

種別 書跡・典籍および古文書 -

所有者 柞原八幡宮